衣裳着付け方法

親子の思い出に、着付けにチャレンジ!

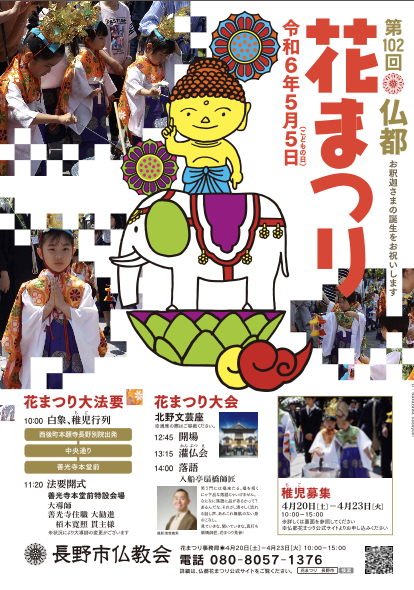

5月4日の衣裳受け渡し時に、実際のモデルを使って着付け方法をお見せしますが、以下の手順もご参考になさってください。

5月5日の本番当日は、朝、ご自宅で着付けを済ませてから集合場所へお越しください。

1 稚児着付け方法~女の子編~

着付け動画(女の子編)

※音声がはいっております。音を消してご覧になる場合は、画面左はしのスピーカーのボタンで「ミュート」にしてください。解説字幕付きです。

※動画内右下の画面拡大ボタンで、大きい画面でご覧いただけます。

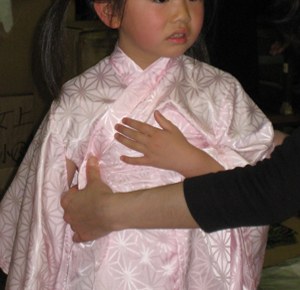

【手順1】 着物を着せます

合わせ順は、御着物といっしょです。右が内、左が外。

![]() 襟元はあまり開けません。

襟元はあまり開けません。

ひもを前から後ろへ、交差して前へ、前で二度絡げて蝶結びし、ひもに挟み込みます。

![]() 襟元はあまり開けません。

襟元はあまり開けません。

指が2本入るくらいのきつさ。ゆるいと着崩れてしまいます。

指を2本入れてみます。

子どもに「どう。きつくない?」と聞かないこと。

子どもは必ずきついと言います。

【手順2】金襴(きんらん)を着せます

合わせ順は、右が内、左が外。

金襴の袖には、手を通しません。

金襴の袖には、手を通しません。

肩のラインを綺麗に。

ひもを前から後ろへ、交差して前へ、前で二度絡げて蝶結びし、ひもに挟み込みます。

指が2本入るくらいのきつさ。ゆるいと着崩れてしまいます。

子どもに「どう。きつくない?」と聞かないこと。子どもは必ずきついと言います。

【手順3】袴(はかま)を着せます。

袴をゆかに広げ、中に子どもを立たせます。

袴はどちらが前でもかまいません。

前をあげ、ひもを後ろで蝶結びします。

高さは、ウエストラインよりやや上で結びます。

後ろをあげ、ひもを前で蝶結びします。

後ろは、前のひもの高さよりも上にします。

袴のタケは短め(くるぶしより指4本ほど上)にしてください。

袴のすそを踏んで転ぶことがあります。

【手順4】天冠(てんがん)をかぶせます

飾りをかんむりにさします。

天冠は重いのでお練りの直前につけたほうがいいと思います。

飾りは外れやすいので、天冠を持ち歩く時は気をつけて。

顔をまっすぐにして、頭の中心にのせる。

どなたかに持って頂いてください。

前のひもを、あごで蝶結びします。

後のひもの青布を、頭のうしろのくぼみに合せます。

後のひもを、耳の下で前のひもにくぐらせて、首のうしろで蝶結びします。

天冠は重いので直前につけましょう。

ヘアピンで布部分をとめるとだいぶ安定します。

天冠の重みは、お母さんご自身でかぶって実感してみてください。

天冠がずれますので、頭は上下しないようにしましょう。

2 稚児着付け方法~男の子編~

着付け動画(男の子編)

※音声がはいっております。音を消してご覧になる場合は、画面左はしのスピーカーのボタンで「ミュート」にしてください。解説字幕付きです。

※動画内右下の画面拡大ボタンで、大きい画面でご覧いただけます。

【手順4】 冠(かんむり)をかぶせます

手順 1~3までは女の子と同様の手順です。

![]()

冠は、へこんでいるほうが前です。

![]()

顔をまっすぐにして、冠を頭の中心にのせる。

前のひもを、あごで蝶結びします。

後のひもを、耳の下で前のひもにくぐらせて、首のうしろで蝶結びします。

3 男の子も女の子も共通。着崩れした時には?

袴をたくし上げ、金襴の前をそれぞれクロスで引きます。

着付け方法は以上です。

上記手順を把握しておいて頂くと、稚児行列当日もスムーズに着付けができるかと思います。親子の良い思い出となることでしょう。